Das Speisenangebot nachhaltiger zu gestalten, haben sich viele Betriebe der Gemeinschaftsgastronomie auf die Agenda geschrieben. Das wissenschaftlich fundierte Tool Nahgast-Rechner kann dabei mit geringem Aufwand und praxisgerecht unterstützen.

Mit weiteren Tipps unterstützt ein digitales Praxishandbuch.

Das Instrument ist Anfang 2018 hervorgegangen aus dem Gemeinschaftsprojekt NAHGAST (Nachhaltige Außer-Haus-Gastronomie) gemeinsam mit dem Wuppertal Institut, das auch die Datenbasis liefert, und der TU Berlin, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, und wurde seitdem in mehreren Schritten weiterentwickelt. Bald steht wieder eine größere Revision vor der Tür, damit der Rechner noch besser und gleichzeitig einfacher wird – wieder unter Beteiligung des Wuppertal Instituts.

Nahgast-Rechner – die Besonderheiten

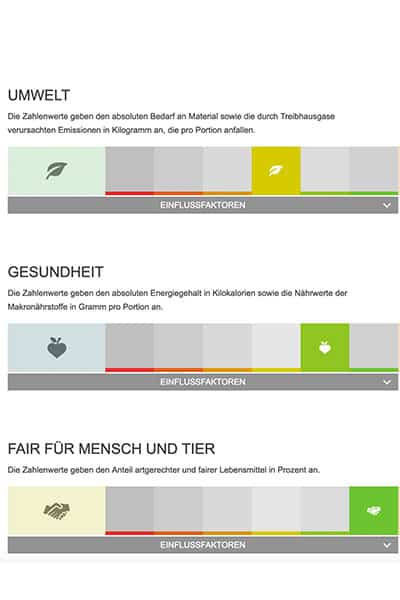

- Im Fokus steht nicht der reine CO2-Fußabdruck von Speisen, sondern eine Bewertung in den Dimensionen Ökologie, Soziales und Gesundheit:

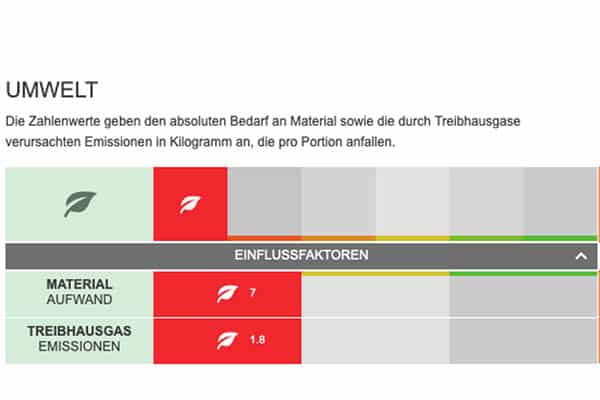

- Umwelt: absoluter Materialbedarf und durch Treibhausgase verursachte Emissionen in Kilogramm, die pro Portion des Gerichts anfallen

- Gesundheit: absoluter Energiegehalt in Kilokalorien sowie verschiedene Nährwerte in Gramm pro Portion

- Fair für Mensch und Tier: Anteil artgerechter und fairer Lebensmittel in Prozent

- Als Ergebnis wird mittels Farbabstufung von rot über gelb zu grün und einem Schieberegler angezeigt, wie das Gericht abschneidet – in den einzelnen Bewertungskriterien und zusammengefasst für jede der drei Dimensionen.

- Es wird kein gesamter Durchschnittswert pro Gericht ermittelt – da die Urheber darin eine zu starke Vereinfachung sehen und weil sich die verschiedenen Dimensionen nicht einfach miteinander „verrechnen“ lassen.

- Ergänzend gibt der Rechner Tipps zu Stellschrauben mit Optimierungspotenzial.

- Praxiserprobt: Der Rechner ist hervorgegangen aus einem wissenschaftlich betreuten Praxisprojekt mit ausgewählten Betrieben der Gemeinschaftsgastronomie und wurde stetig weiterentwickelt unter Beteiligung der Praxis.

Mehr dazu haben uns Prof. Dr. Petra Teitscheid und Tobias Engelmann vom Institut für nachhaltige Ernährung der FH Münster berichtet. Das Institut agierte federführend im Nahgast-Projekt, in dem der Rechner entstanden ist.

Wie grenzt sich der Nahgast-Rechner generell von den vielfältigen nachhaltigen Siegeln, Zertifikaten, Konzepten und Rechnern ab?

Petra Teitscheid: Mit dem Rechner haben wir ein einfaches und praxistaugliches Instrument entwickelt, mit dem Köche sowie sonstige Anwender die Nachhaltigkeit von Speiseangeboten umfassend bestimmen und basierend auf begleitenden Tipps optimieren können.

Dabei betrachten wir nicht nur die etablierten Dimensionen der Nachhaltigkeit, sondern auch die Gesundheit. Dies halten wir beim Thema Ernährung für angemessen.

Wie funktioniert der Nahgast-Rechner, mit welchen Informationen muss der Profikoch bzw. Anwender ihn „füttern“?

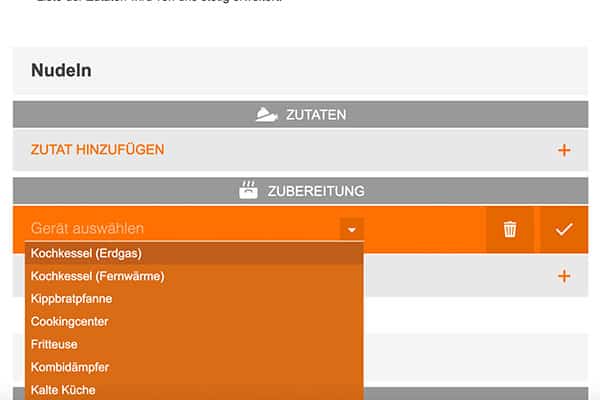

Teitscheid: Der Anwender tippt die einzelnen Zutaten einer Speise ein, dabei bietet ihm die Auto-Ausfüllen-Funktion meist mehrere Varianten eines Lebensmittels an. Dann ist anzugeben, wie viel Gramm der Zutat pro Speise verwendet werden. Dazu kann ausgewählt werden, woher die Zutat kommt und wie sie gelagert wird.

Tobias Engelmann: Diese Schritte können aber auch übersprungen werden, dann kommen voreingestellte Standardwerte zum Tragen, beispielsweise „600 km Transport im gekühlten LKW, 1 Tag im Kühllager“. Bei vielen Zutaten kann dann auch angekreuzt werden, ob sie aus biologischem Anbau, artgerechter Tierhaltung / Fangmethoden oder fairem Handel stammen.

Am Ende der Rezeptureingabe wird noch angegeben, wie lange das Gericht mit welchem Gerät unter Zuhilfenahme welcher Energie zubereitet wurde.

Teitscheid: Basierend darauf werden die ökologischen, gesundheitlichen und sozialen Wirkungen errechnet. Die Daten dafür stammen aus öffentlich zugänglichen Datenbanken und einschlägigen Forschungsleistungen der am Projekt beteiligten Institute.

Es muss also alles noch manuell eingetragen werden – oder lässt sich der Rechner ans Warenwirtschaftssystem koppeln?

Engelmann: Eine automatische Verknüpfung des Tools mit dem Warenwirtschaftssystem ohne die Notwendigkeit eigener Eintragungen ist derzeit in einem Pilotprojekt zusammen mit einem Caterer in Entwicklung und wird eine weitere wichtige Evolutionsstufe in der Weiterentwicklung des Rechners markieren.

Welche Fehler können Küchenleiter bei der Eingabe machen, die das Ergebnis verfälschen? Muss z. B. die Menge an Frittierfett bei der Rezeptur angegeben werden?

Teitscheid: Solche systematischen Fehlerquellen gibt es in der Tat, dies lässt sich leider kaum vermeiden. Generell muss der Rechner mit wachem Verstand bedient werden, damit bei 100 Gramm Pommes nicht 150 Gramm Frittierfett mitgerechnet werden. Ähnliches gilt bisher auch beim Salz, das ins Nudelwasser gegeben wird, aber natürlich nicht eins zu eins in die Pasta übergeht. Im Rahmen der Überarbeitung des Rechners sind wir dabei, diese Fehlerquellen möglichst zu eliminieren.

Engelmann: Dabei muss man wissen, dass nicht nur die Nutzer des Rechners Fehler machen können, sondern dass so ein komplex programmiertes Konstrukt auch selbst nie ganz frei ist von inhaltlichen Fehlern und technischen Bugs, die im Laufe der Jahre zunehmen. Die von uns, den Nutzern und engagierten Studierenden entdeckten Schwachstellen werden wir mit der anstehenden Revision bald beseitigen.

Was ist mit Kriterien wie regionale Herkunft oder Saisonalität der Zutaten? Werden diese berücksichtigt?

Teitscheid: Weder Regionalität noch Saisonalität sind eigenständige Bewertungskriterien, da sie aus Nachhaltigkeitssicht kein absoluter Wert an sich sind. Regionalität ist aber indirekt doch vorhanden, denn sie geht über die Transportentfernungen positiv in die Umweltbilanz ein. Auch werden regionale Waren als „fair gehandelt“ erachtet – den Fairen Handel definieren wir in einem weiten Sinne: Er umfasst nicht nur Produkte mit Fairtrade-Label, sondern auch heimische Produkte, bei denen wir davon ausgehen, dass es zu keinen gravierenden sozialen Missständen in der Nahrungsmittelproduktion kommt. Weil es hier immer mal wieder zu Missverständnissen kommt, werden wir diesen Punkt im Zuge der Revision deutlicher herausarbeiten.

Engelmann: Saisonalität ist ein schwierigerer Fall. Im Prinzip sind saisonale Produkte gut für die Umweltbilanz, da beispielsweise die Beheizung von Treibhäusern oder eine lange Kühllagerung wegfallen. Hierzu gibt es aber leider nur zu sehr wenigen Produkten verlässliche Daten. Und selbst wenn es sie gäbe, würde es die Komplexität des Rechners und ggf. der Rezeptureingabe und der Ergebnisanzeige erhöhen, wenn das errechnete Ergebnis für ein Rezept vom Zeitpunkt der Eingabe abhängt. Daher gilt auch hier: den Rechner bitte mit Verstand bedienen und das Gemüse dann einsetzen, wenn es bei uns Saison hat, weil ansonsten vor allem die Treibhausgasemissionen höher sind, als es der Rechner berechnet. Ein Saisonkalender hilft dabei.

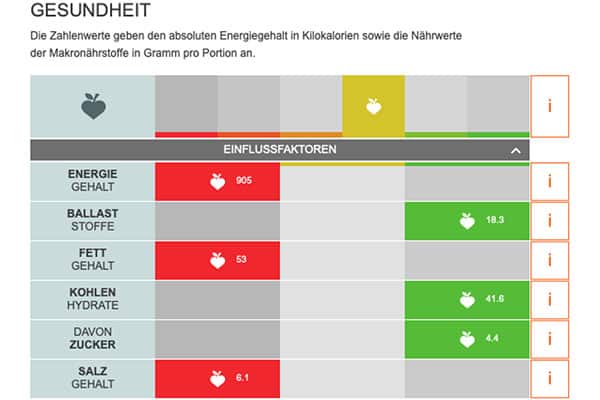

Ist alles eingepflegt, „spuckt“ der Rechner eine Bewertung aus. Er gibt an, ob das Gericht jeweils empfehlenswert, eingeschränkt empfehlenswert bzw. nicht empfehlenswert in puncto der drei Kriterien „Umwelt“, „Gesundheit“ sowie „Fair für Mensch und Tier“ abschneidet. Wie werden die gesundheitlichen Wirkungen eines Gerichts berechnet und dann bewertet?

Engelmann: Der gesundheitliche Bereich setzt sich zusammen aus den einzelnen Kriterien

- Energie

- Fette

- Kohlenhydrate

- davon Zucker

- Ballaststoffe

- Salz

Die Menge dieser Nährstoffe (Energie gemessen in Kilokalorien, alle anderen Faktoren in Gramm) werden über die eingesetzten Zutaten aufsummiert und mit einem Referenzwert abgeglichen. Dafür haben wir die einschlägigen Empfehlungen von Ernährungsgesellschaften wie der DGE für einen erwachsenen „Durchschnittsmenschen“ mit PAL 1,4 übernommen und durch drei geteilt und kamen dadurch auf die Zielwerte für eine Hauptmahlzeit. Wird ein solcher Zielwert nicht überschritten (bei den Ballaststoffen: unterschritten), ist die Bewertung für das betreffende Kriterium „grün“; wird der Wert knapp verfehlt, springt der Regler auf „gelb“; „rot“ bedeutet „weit daneben“.

Teitscheid: Die Zubereitungsart ist bisher nur mit den ökologischen Kriterien verknüpft, also über den Energieeinsatz der Geräte bei der Zubereitung. Perspektivisch wollen wir es schaffen, auch eine Verbindung zwischen der Zubereitung, z. B. Frittieren vs. Dämpfen, und gesundheitlichen Aspekten zu erreichen, sodass beispielsweise ein Teil – aber eben nur ein Teil! – des eingesetzten Frittierfetts in die Rechnung mit eingeht. Das ist von der Konzeption her alles andere als trivial.

Wann schneidet ein Gericht in puncto Umwelt gut ab?

Teitscheid: Ein Gericht ist dann ökologisch empfehlenswert, wenn die meisten Indikatoren als empfehlenswert bewertet werden, und dies ist der Fall, wenn die entsprechenden Fußabdrücke unterhalb nachhaltiger Schwellenwerte – und damit „im grünen Bereich“ – liegen. Diese Schwellenwerte haben wir aus der wissenschaftlichen Literatur abgeleitet, indem wir sie auf die einzelne Mahlzeit heruntergebrochen haben. Dabei haben wir uns an ambitionierten mittel- bis langfristigen Zielen orientiert, haben allerdings auch „gelbe“ Übergangsbereiche definiert, damit Indikatoren bei knapper Zielverfehlung nicht gleich in den roten Bereich rutschen.

Bei den sozialen Indikatoren haben wir die nachhaltigen Schwellenwerte als Ergebnis eines Stakeholderdialogs festgesetzt.

Nach dem eigentlichen Ergebnis erhalten Nutzer Tipps zur Optimierung der Rezeptur. Welche Tipps könnten das sein?

Teitscheid: Ein Tipp für den Indikator Treibhausgasemissionen besteht z. B. darin, dass auf klimaschädliche und -freundliche Zutaten, Transportwege und Zubereitungsarten aufmerksam gemacht wird und Hinweise auf den Austausch und die Veränderung des Anteils von Zutaten und die saisonale Anpassung von Produkten gegeben werden.

Sie betrachten die drei Dimensionen „Umwelt“, „Gesundheit“ sowie „Fair für Mensch und Tier“. Warum fehlt die Ökonomie als separate Dimension?

Engelmann: Im Nahgast-Projekt hatten wir vor, die Ökonomie mit in den Rechner einzubauen, und hatten dafür auch schon Indikatoren wie die Beliebtheit und den Kostendeckungsgrad von Speisen. Das Problem war, dass sich die Beliebtheit als sehr volatile Größe herausstellte und die Unternehmen zurückhaltend waren, den Kostendeckungsgrad anzugeben, weil dahinter recht sensible betriebswirtschaftliche Daten stecken. Zudem haben Praxisakteure in der Regel einen recht guten Überblick über die Wirtschaftlichkeit von Rezepturen, weshalb der Handlungsdruck für die Darstellung gesundheitlicher, ökologischer und sozialer Aspekte größer war und ist. Wir diskutieren im Zuge der anstehenden Revision des Rechners mehrere Möglichkeiten, die Ökonomie sinnvoll zu integrieren, wissen aber noch nicht genau, zu welchem Ergebnis das führen wird.

Derzeit sind nur rund 600 Zutaten im Rechner hinterlegt – ist das nicht ein Nachteil gegenüber anderen Konzepten, die mehrere tausend Zutaten erfasst haben?

Engelmann: Die gängigen Produkte sind enthalten, wenngleich nicht immer im von uns selbst gewünschten Variantenreichtum (bio vs. konventionell, Freiland vs. Folientunnel vs. beheiztes Gewächshaus usw.). Vor anderen Konzepten brauchen wir uns da nicht zu verstecken, zumal wir großen Wert auf die wissenschaftliche Solidität der Werte legen.

Kann der einzelne Gesundheits- und Umweltwert eines Gerichts auch plakativ an den Gast weitergegeben werden, ähnlich beispielsweise dem NutriScore?

Teitscheid: Wie die einzelne Speise in puncto Umwelt, Gesundheit oder Fair für Mensch und Tier abschneidet, wird grafisch mittels eines farbigen Schieberegler angezeigt, der von rot hin zu grün farbig abgestuft ist.

Engelmann. Ob und wie die GV-Betriebe solche Ergebnisse gegenüber ihren Gästen kommunizieren sollten, war auch Untersuchungsgegenstand unserer Nahgast-Projekte. Kurz gesagt: Nudging wirkt. Statt intensiver Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagnen, die oft auf Gleichgültigkeit treffen und schlimmstenfalls eine Abwehrhaltung bei den Gästen provozieren, können kleine „Stupser“ dazu führen, dass Gäste eher die nachhaltigeren Gerichte wählen oder weniger Tellerreste übrig lassen. Da reichen mitunter ganz simple Maßnahmen wie die Platzierung des nachhaltigsten Gerichts an der umsatzstärksten Ausgabeposition oder der ersten Stelle auf dem Speiseplan. Auch kleine Schilder an der Ausgabe, auf denen man ermuntert wird, nach kleineren Portionen zu fragen – und damit gesünder zu essen und weniger Tellerreste zu produzieren, haben sich bewährt. Und natürlich können Kantinenbetreiber auch Screenshots die Bewertungen des Nahgast-Rechners mit in die Kundenkommunikation einbinden. Allerdings sollte an dieser Stelle betont werden, dass der Rechner in erster Linie ein Instrument ist, das sich an die Verantwortlichen im Bereich der Verpflegungserstellung richtet mit dem Zweck, die Nachhaltigkeit von Speisen selbstständig zu ermitteln und auf dieser Grundlage Rezepturen und Speisepläne zu optimieren. Der Rechner ist eben kein unabhängig verliehenes Label für die Kommunikation an die Essensgäste – und ein solcher Eindruck sollte gegenüber den Gästen auch nicht erweckt werden, da wir keinerlei Kontrolle darüber haben, in welcher Qualität die Dateneingabe erfolgte.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Wie beeinflussen CO2-Angaben das Essverhalten?

Verleiten uns Angaben zum CO2-Fußabdruck von Speisen tatsächlich zu einer nachhaltigeren Ernährung? Eine Studie, basierend auf einem 10-tägigen Feldexperiment in einer Mensa des Studentenwerks Münchens gibt Aufschluss.

Quelle: B&L MedienGesellschaft