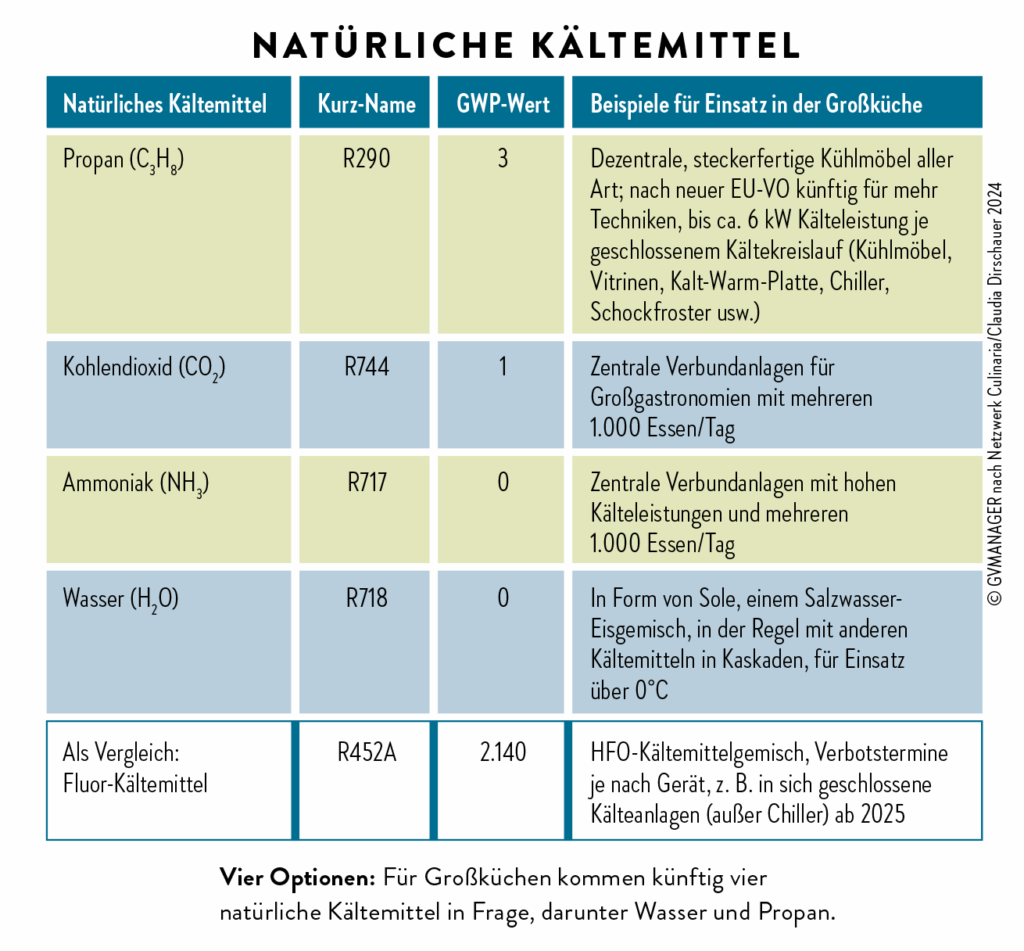

Kühlen oder Tiefkühlen – auch in Großküchen geht nichts ohne Kältemittel. Doch der Markt dafür ist im Umbruch. Kältemittel mit höheren Treibhauspotenzialen, gemessen in GWP – allesamt Vertreter auf Basis von Fluor (F), verschwinden schrittweise, natürliche Kältemittel rücken nach.

Der Treiber dahinter sind die EU-Vorschriften zu Kältemitteln, die weitere Verbote und Verknappungen vorsehen, welche auch Großküchen-Techniken im Bestand betreffen könnten. „Wer heute investiert, sollte stets auf Optionen setzen, die nach der F-Gase-Verordnung weiter ohne Einschränkungen verwendet werden können“, empfiehlt Eva Gelhausen, Dipl.-Ingenieurin und Pressesprecherin von Netzwerk Culinaria.

Vier natürliche Kältemittel als Alternativen

Nun sind derzeit noch Chiller, Kühlschrank und Co. mit weit über einem Dutzend Sorten an Kältemitteln erhältlich – von denen das Gros ab 2025 bis 2032 aus dem Markt genommen wird.

Was oft nicht bewusst ist: Parallel dazu dürfen manche Techniken mit höheren GWP-Werten nicht mehr gewartet bzw. repariert werden.

Für Profiküchen bleiben am Ende vier zukunftssichere Optionen übrig, allesamt natürliche Kältemittel: Wasser und Kohlendioxid, dazu Kohlenwasserstoffe wie das heute schon weit verbreitete Propan. Eher selten kommt in Großküchen auch Ammoniak zum Zug, dann vor allem bei Großprojekten. Beispiel: die hochmoderne und nachhaltig konzipierte Bio-Zentralküche von Rebional in Herdecke. Hier ist vom Kälteplaner ein Mix realisiert: die natürlichen Kältemittel Ammoniak und Kohlendioxid, dazu als Kälteträger im Sekundär-Kältekreislauf bei den Plustemperaturen Sole, ein Salzwasser-Eisgemisch.

Tipps für Neubauten

Gleich ob Mensa, Care-Küche oder Betriebskantine: Wer eine neue Gastronomie plant, hat es zumindest vom Entscheidungsprozedere einfach. Vom Start weg lassen sich dann alle stationären Kältetechniken zentral via Verbundanlage mit natürlichen Kältemitteln betreiben. Grober Faustwert: „Wirtschaftlich lohnt sich eine zentrale Kälte ab etwa 15 kW“, erklärt Fachplaner Hendrik Schmid, der seit über zehn Jahren auch mit Kohlendioxid-Kälte gute Erfahrungen macht.

Ein Vorteil einer Verbundanlage: „Hier lassen sich zum Reduzieren des GWP auch Geräte einbinden, für die momentan in der steckerfertigen Variante lediglich konventionelle Kältemittel mit höheren GWP technisch möglich sind“, ergänzt Frank Rödel vom Netzwerk-Mitglied Viessmann. Das gilt etwa für Splitgeräte für Kühl- oder Tiefkühlzellen, auf die man gerne setzt, wenn große Abwärmemengen entstehen und nicht im selben Raum verteilt werden sollen.

CO2 für Großküchen-Projekte wie die Mensa Garching

Die in 2019 eröffnete Mensa Garching gilt als Flaggschiff weit über die Region hinaus – auch für die sich am Forschungscampus engagierenden Großkonzerne. Beim Neubau, ausgelegt für täglich rund 8.000 Essen, setzte man auf Kohlendioxid. „Es ist ein ideales Kältemittel für alle Temperaturen, auch im TK-Bereich, eignet sich für Projekte mit höheren Kälteleistungen wie hier mit rund 130 kW (ohne Chiller)“, erklärt der verantwortliche Fachplaner Hendrik Schmid, Inhaber vom Ingenieurbüro Schmid und Partner.

Und es gilt: „Ab 40 kW sind die Anlagen generell mit natürlichen Kältemitteln zu planen.“ Denn die F-Gase-Verordnung gibt für diese Größenklasse seit 2022 einen verminderten GWP von unter 1.500 vor. „Wir diskutieren stets trefflich, wann welches Kältemittel wirtschaftlich ist“, so Schmid. Denn: „CO2 erfordert einen deutlich höheren Aufwand, etwa durch Sicherheitsvorkehrungen für das nicht riechbare Gas, für druckfestere Rohre und elektronische Steuerungen.“ So liegen die Kosten für eine Kohlendioxid-Kälte teilweise 50 Prozent über denen von Systemen mit konventionellen Mitteln – das macht in Großprojekten dann schon mal eine siebenstellige Summe aus, nur für das Kältesystem als solches, ohne ein Kältegerät wie Kühlschrank oder Tiefkühlzelle. Das Credo von Schmid: „Wenn es irgendwie geht, beziehen wir alle Verbraucher in den Verbund ein, versorgen sie mit natürlichen Kältemitteln, möglichst auch Chiller und Schockfroster.“ In der Tat eine Besonderheit in Garching: Auch die vier Schockfroster von Cool Compact ließen sich hier mit einem technischen Kniff via CO2-Kälte versorgen.

Umweltfreundlich auch das: Die Abwärme aus der Kälteanlage wandert über eine Wärmerückgewinnung in großen Teilen zum Aufheizen des Wassers in die Spülmaschine: Bis zu 1.000 Liter Wasser können damit von 30°C ausgehend auf 68°C im Spültank erhitzt werden.

Was tun bei Kälte im Bestand von Großküchen?

Etwas kniffliger ist es bei Einzel- oder Ersatzinvestitionen – es gilt, genau hinzuschauen. Denn die F-Gase-Verordnung hält eine Vielzahl an Fristen für Kältemittel bereit, je nach GWP, je nach Technik, dazu kommen diverse Ausnahmen.

„Wenn es um steckerfertige, also Kälte-autarke Geräte geht, fährt der Gastronom am besten mit natürlichen Kältemitteln“, empfiehlt Kai Bauer von Hupfer. „Wir haben in diesem Segment schon vor mehreren Jahren alles durchgehend auf Propan umgestellt.“ Das ist nicht nur zukunftssicher, sondern auch im Tagesgeschäft von Vorteil. „Mit Propan lassen sich Temperaturen, etwa auf der Hupfer Kalt-Warm-Platte, deutlich besser justieren – nichts friert an.“ Und: Die so genannten Kleinstabnehmer wie die Hupfer Kalt-Warm-Platte mit 300 Watt Kälteleistung sind als steckerfertige Variante oft die deutlich wirtschaftlichere Lösung. „Allein das Einspritzventil für eine Zentralkälte via CO2 mitsamt dann notwendiger digitaler Steuerung kosten um die 2.000 Euro“, rechnet Bauer vor. Hinzu kommt noch der bauliche Aufwand für die Rohre zur Verbundanlage. „Das Invest für ein solches Gerät inklusive eigener Kälte beträgt jedoch nur rund 5.000 Euro.“

Bei Vitrinen in Gasträumen könnte das Einbinden in die Zentralkälte vorteilhafter sein: „Damit entfällt nicht nur die Abwärme in den Gastraum hinein, sondern auch das dafür unten angebrachte Gitter – für ein schickes Ambiente geeigneter.“

Auch für Lagerräume sind heute steckerfertige Lösungen mit natürlichen Kältemitteln erhältlich: „Wir haben unsere Wand- und Deckenkältesätze für Tiefkühl- und Kühlzellen komplett auf Propan, also R290 umgestellt“, berichtet Frank Rödel von Viessmann. „Der Kunde profitiert zudem so von einer höheren Kälteleistung – sie liegt bei Propan rund 15 Prozent über der von F-Gasen.“

Weniger Vorschriften für Propan

Eine gute Nachricht für Gastronomen: In 2023 lockerte die EU die Sicherheitsanforderungen beim natürlichen Kältemittel Propan – damit lässt es sich bald auch in Deutschland ohne weitere Auflagen in weitaus mehr Kältetechniken einsetzen. Technischer Hintergrund: „Bislang durften aus Brandschutzgründen nur 150 Gramm Propan in einem geschlossenen Kühlkreislauf ohne besondere Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden“, erläutert Andreas Lindauer, Geschäftsführer Cool Compact. Das begrenzte den Einsatz in der Praxis auf steckerfertige Geräte mit weniger Kälteleistung. „Doch nun sind knapp 500 Gramm Propan als Füllmenge je Kreislauf ohne weitere Sicherheitsanforderungen zulässig.“ So lassen sich dann prinzipiell Kälteleistungen bis zu 6 kW je Kältekreislauf realisieren. Und ein Vielfaches davon bei mehreren, in sich geschlossenen Kreisläufen je Gerät – wie etwa in Hochleistungs-Chillern erforderlich. Seit Herbst 2024 sind daher beim deutschen Marktführer für Chiller und Schockfroster auch diese Geräte mit Propan erhältlich. Alle weiteren Modelle hatte Cool Compact schon seit einigen Jahren auf Propan umgerüstet.

Kältetechnik und Geräte jetzt austauschen?

Stellt sich die Gretchenfrage: Was macht man mit Techniken in seiner Großküche, die mit bald nicht mehr zulässigen F-Gasen arbeiten oder nicht mehr repariert werden dürfen? Ein Blick auf die unterschiedlichen Gerätetypen: „Solange das Kältemittel im Betrieb noch erlaubt ist und eine Technik wie Chiller, Schockfroster oder kleinere Kühlmöbel halbwegs energieeffizient und einwandfrei funktionieren, ist es natürlich wirtschaftlich, damit weiter zu arbeiten“, erklärt Andreas Lindauer. „Zudem haben wir nahezu alle Kühl- und Tiefkühlschränke sowie die Kühltische so konstruiert, dass wir in diesen Techniken ein mittlerweile verbotenes Kältemittel gegen ein natürliches austauschen können. Das ist bei günstigeren Produkten oft nicht der Fall.“

Von wirtschaftlicher Bedeutung sind die Fristen für verbotene Kältemittel bei Kühl- und Tiefkühllagern, also Räume, die nicht nur 24/7 laufen müssen – sondern auch immense Warenwerte beinhalten, durchaus von bis zu mehreren Zehntausend Euro. Ob die Technik noch gewartet werden darf, entscheidet vor allem der GWP-Wert mit. „Weitere Verbote kommen ab Januar 2025 für Stoffe mit einem GWP ab 2.500, etwa für R404a“, gibt Frank Rödel von Viessmann zu bedenken. Und ab 2032 wird es noch strenger: „Dann gilt sogar ein Service- und Wartungsverbot für nahezu alle gängigen F-Gase ab einem GWP von 750.“ Ausnahme ist R513. „Auch hier bieten wir schon heute den Austausch gegen alternative Kältemittel an.“ Und in Kürze gilt auch das: „Ab 2025 dürfen nur noch Kältesätze für die Kalträume mit einem GWP von unter 150 im Betrieb sein“, verdeutlicht Rödel. Die zukunftssichere Option: „Über den Fachhandel können Gastronomen unsere Kältesätze auf Propan umrüsten lassen.“

Fazit

Wer noch F-Gase einsetzt, sollte in absehbarer Zeit mit Fachleuten zur Küchen- und Kälteplanung einen Blick auf die Fristen werfen. „Bei den Kältemitteln gibt es nicht den einen Königsweg – nicht jeder Stoff lässt sich überall einsetzen“, beschreibt Eva Gelhausen die teils knifflige Aufgabe. „Daher läuft es in der Praxis oft auf einen Mix hinaus – Planerinnen und Planer können hier gut unterstützen.“

Auf einen Blick – Natürliche Kältemittel und ihre Vorteile

- Klimafreundlich, GWP liegt bei/ nahe Null

- Kälteleistung teils deutlich effizienter als konventionelle Kältemittel

- Stromkosten reduzieren sich um bis zu 20 Prozent im Vergleich zu Systemen mit F-Gasen

- Gastronomen sind, was Wartung, Ersatz oder Austausch anbelangt, auf der sicheren Seite, die aktuelle F-Gase-Verordnung sieht keine Beschränkungen vor.

Quelle: Netzwerk Culinaria

Warmhalten bei 60 oder 65°C?

Jochen Mayer, Vorstandsmitglied und Vizepräsident des VKK, der die Seite der Großverpfleger u. a. im DIN-Arbeitskreis Außer-Haus-Verpflegung/Temperaturen repräsentiert, in dem die Normen 10506, 10508 und 10536 angesiedelt sind, hat uns ein Update in puncto Temperaturen gegeben.